《觀經》有「二見、五聞」的七種稀奇之益(一)

彌陀本願名號功德力救度的淨土法門,是如來惠以娑婆群萌真實之利(彌陀名號的無量無邊不可思議功德),致使十方世界的眾生,特別是輪迴六道的凡夫,皆得來生其國,入正定聚,必至滅度,證入涅槃,度生成佛,究竟解脫,如阿彌陀佛第十一願言。

彌陀本願名號功德力救度的淨土法門,是如來惠以娑婆群萌真實之利(彌陀名號的無量無邊不可思議功德),致使十方世界的眾生,特別是輪迴六道的凡夫,皆得來生其國,入正定聚,必至滅度,證入涅槃,度生成佛,究竟解脫,如阿彌陀佛第十一願言。

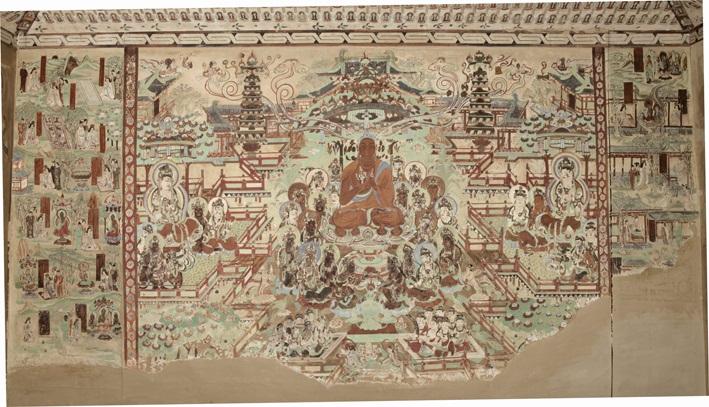

《觀經》的韋提希皇后,因不願來生在惡世,見惡人,聞惡聲,故向佛陀請求往生無憂惱處,教以「思惟、正受」等定善觀行,藉「厭苦緣」而欲得見淨土,佛陀光臺現國,又藉「欣淨緣」而欲得生極樂。「見淨土而生極樂」可說是一切罪惡娑婆凡夫的人生目標。

人常問:我應做什麼,或修什麼法可以往生?其實,這些問題只有佛才可以回答,連一生補處的彌勒菩薩、智慧第一的舍利弗都不懂得問,又怎敢答!

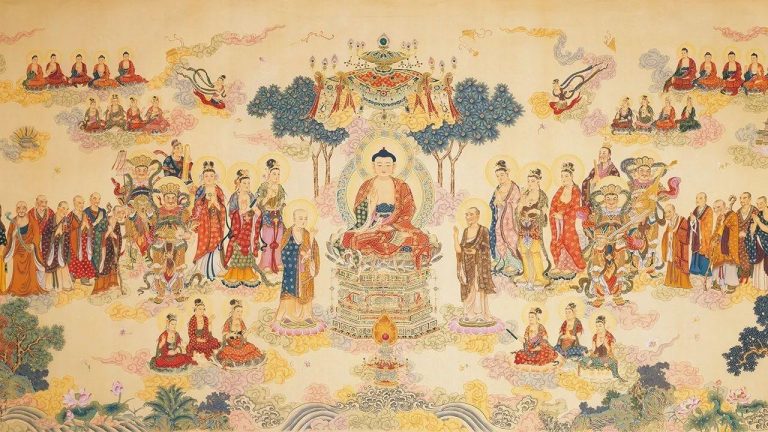

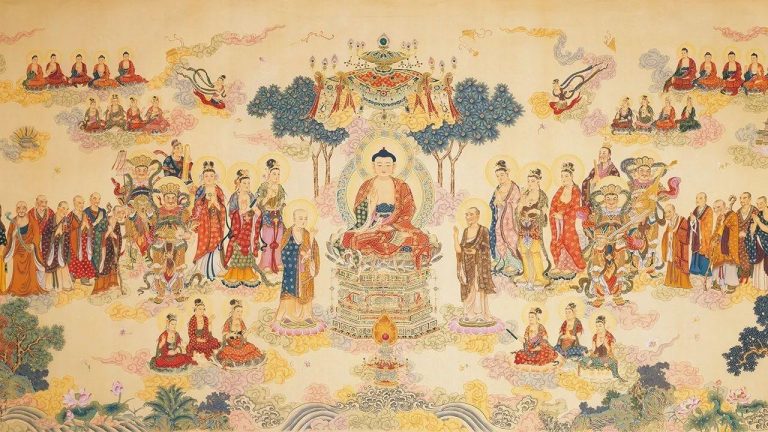

淨土法門的《讚佛偈》說,阿彌陀佛「光中化佛無數億,化菩薩眾亦無邊,四十八願度眾生,九品咸令登彼岸」;又《迴向偈》說,我們「願生西方淨土中,九品蓮華為父母,華開見佛悟無生,不退菩薩為伴侶」,兩偈所說「九品」是否相同?

上文談到,淨土法門是「佛力救度,以信方便,念佛往生」的法門,所以求生淨土者「聞他力可乘,當生信心」,全仗佛力,專稱佛名,否則自局其分,得不到念佛往生的全部、最大、真實之利益!

上文談到,有「神鸞」之稱的曇鸞大師在《往生論註》,謹依「釋迦第二」的龍樹菩薩在《易行品》的教判,依阿彌陀佛第十八「念佛往生」願,說明淨土法門是「易行」,其餘修戒定慧等法門皆是「難行」,因為「唯是自力,無他力 (佛力)持」,尤其對末法惡世的凡夫而言!

阿彌陀佛之所以能夠動員十方無量諸佛,異口同聲,咨嗟稱其名號 – 「南無阿彌陀佛」,響遍十方世界,令一切眾生隨時隨地得聞其名號而得度,此因阿彌陀佛成就了第十七「諸佛稱揚」願 – 設我得佛,十方世界無量諸佛,不悉咨嗟,稱我名者,不取正覺。

釋尊宣說《阿彌陀經》,總結了《無壽量經》和《觀經》,勸化我等濁世眾生,一心歸命「今現在說法」的彌陀世尊,並發願往生「與諸上善人俱會一處」的極樂世界。

處於釋尊在世的正法時期,娑婆眾生的善根深厚,若能值遇佛說法,可以聞法即悟,乃至證果。只可惜「佛在世時我沉淪,佛滅度後我出生。懺悔此身多業障,不見如來金色身」,我今還在六道中流轉生死!其實,現世今生的我還可值遇「現在佛」說法嗎?